Analisis Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Mengenai Latar Belakang Pembentukannya, Hubungan Kewenangan, Keuangan, dan Pengawasan, Serta Implikasinya bagi Daerah-Daerah di Indonesia

Pengantar

Hadirnya Jenderal Soeharto menggantikan Ir. Soekarno dalam menduduki tahta kepemimpinan Indonesia dari kalangan militer setidaknya mengubah berbagai arah kebijakan negara dengan membawa dampak yang luas bagi keberadaan otoritarianisme di Indonesia. Politik yang diharapkan hadir adil ke lapisan masyarakat secara merata ternyata di monopoli oleh penguasa dan hanya menjadi domain kecil dari sekelompok orang yang berada disekitar lokus kekuasaan di Jakarta. Demokrasi sebagai corong rakyat dalam bersuara disempitkan maknanya dan diredam keberadaannya dengan alasan stabilitas negara. Sentralisasi mendapat tempat yang sangat kuat dalam pemerintahan Soeharto. “Hal ini berkaitan erat pada pemahaman kekuasaan dari Soeharto yang mempunyai latar belakang militer yang sangat kuat dan ditopang pula oleh budaya politik “Mataram” yang sangat hirarkis dan sentralistik” (Huda, 2007:67). Hal itu bisa dilihat dari berbagai produk hukum yang dibuat pada saat itu, salah satunya kehadiran UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Lahirnya UU Nomor 5 Tahun 1974

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dipengaruhi secara langsung oleh setting sosial politik yang terjadi pada masa Orde Baru. “Sistem pemerintahan daerah yang dirancang oleh pemerintah Orde Baru ini secara esensial bertujuan untuk meminimalisir atau bila mungkin menghilangkan sekaligus gerakan-gerakan yang terjadi di daerah di era Soekarno, dan untuk menjamin tercipatanya stabilitas politik sebagai syarat bagi terlaksananya pembangunan ekonomi” (Wignosoebroto, dkk, 2007: 113).

Secara dimensi konseptual, Mac Andrew (1993: 43-48, dalam Wignosoebroto, dkk, 2007: 113) menjabarkan bagaimana kebijakan Orde Baru tentang pemerintahan daerah ini ditetapkan dan apa saja yang mempengaruhinya. Pertama, latar belakang Pemerintah Daerah. Menurut Mac Andrew, latar belakang Pemerintah Daerah di Indonesia, khususnya kekhawatiran tentang kembalinya gerakan daerah yang mengancam integrasi bangsa merupakan salah satu varabel penting dalam perumusan kebijakan tentang sistem pemerintahan daerah. Hal ini terlihat dari kuatnya sentralitas pemerintahan di pusat (Pulau Jawa), dan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai satelit. Kedua, pluralitas lokal. Karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam telah menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Soeharto untuk membangun struktur pemerintahan pusat dan daerah berikut relasi antar keduanya yang dapat beroperasi secara efisien dan relatif terkendali.

Ketiga, ideologi dan rezim Orde Baru. Komitmen Orde Baru untuk lebih memprioritaskan pembangunan ekonomi memberikan pengaruh yang signifikan bagi reformasi sistem pemerintahan daerah yang dilakukan. Akibatnya, format struktur Orde Baru di awal pemerintahan sangat diwarnai oleh kontrol yang kuat dari Pemerintah Pusat dan relasi yang terbangun antara pusat dan daerah lebih bersifat sentralistik. Kemudian, ketika stabilitas ekonomi dapat diraih di tahun 1970-an, pemerintah mulai membuka kran desentralisasi ke daerah-daerah dengan penerapan UU Nomor 5 Tahun 1974 menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1965 yang belum sempat diimplementasikan. Namun, walaupun begitu, nafas dan implementasi kebijakan UU Nomor 5 Tahun 1974 tidaklah seperti apa yang diharapkan. Wajah militeristik yang masuk ke dalam jajaran birokrasi daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat dan adanya dualisme kewenangan kendati dijabat oleh orang yang sama seakan menciderai asas desentralisasi yang dibangun. Alhasil, gerak dari daerah amat-sangat dibatasi dan pemerintah Orde Baru sendirilah yang mengebiri makna dari desentralisasi yang ditulisnya sendiri.

Hubungan Kewenangan

Sama seperti UU sebelumnya (UU Nomor 18 Tahun 1965), ada terdapat tiga asas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan madebewind (tugas pembantuan). Namun, penjelasan mengenai ketiga asas di atas lebih berani diungkapkan oleh pemerintah dengan penyebutan pengertiannya secara eksplisit di dalam undang-undang tersebut. Lebih jauh, pada UU Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan UU Otonomi Daerah yang paling lama bertahan, yaitu kurang lebih 25 tahun dan merupakan satu-satunya UU yang diproduksi oleh pemerintah Orde Baru ini menegaskan bahwa asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan. Artinya, asas dari dekonsentrasi sebagai wakil pusat di daerah tidak lagi berada di bawah asas desentralisasi sebagai bagian dari daerah otonom. Keinginan tersebut menimbulkan hubungan kewenangan pusat dan daerah menjadi tidak konsisten dan meminimalkan peran dari asas desentralisasi itu sendiri. Alhasil, bukan penyerahan wewenang kepada daerah yang dominan terjadi, namun kontrol yang semakin kuat dari pusat kepada daerah (dominan sentralisasi).

Keinginan pemerintah untuk memposisikan daerah sebagai “satelit” dari pusat tercermin juga dengan penerapan struktur Pemerintah Daerah yang dualistis. Di dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dibagi atas “daerah-daerah otonom” dan “wilayah administratif”. Daerah otonom yang dalam hal ini berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri (asas desentralisasi) sedangkan wilayah administratif adalah sebagai lingkup kerja pelaksana tugas dari pemerintahan pusat (asas dekonsentrasi). Sifat dualistis itu dijelaskan dalam pasal selanjutnya dalam bentuk “sebutan”. Dalam hal ini sebutan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang mengepalai Propinsi, Kotamadya, dan Kabupaten merefleksikan statusnya sebagai wilayah administratif. Sementara, sebutan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang dikepalai oleh Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II menunjukan status sebagai daerah otonom. Struktur yang bersifat dualistis ini memunculkan banyak persoalan yang nantinya melahirkan “loyalitas ganda” kendati dijabat oleh orang yang sama.

Prinsip yang dianut dalam kebijakan ini diistilahkan sebagai otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam arti lebih ditekankan pada kewajiban daripada hak. Artinya daerah otonom tidak punya banyak ruang untuk mengusulkan urusan rumah tangganya sendiri karena sudah dirinci oleh pusat menjadi 12 urusan bagi Daerah Tingkat II (kabupaten/kota) dan 19 Urusan bagi Daerah Tingkat 1 (Provinsi). Padahal, titik berat otonomi daerah menurut pasal 11 ayat 1 terletak pada daerah kabupaten/kota, tetapi daerah kabupaten/kota hanya mendapat sedikit bagian urusan dan itupun sudah dirinci dan dengan logika “menyeragamkan secara nasional” artinya kebutuhan setiap daerah dianggap sama.[1] Akhirnya, kita dapat melihat bagaimana hubungan kewenangan yang terjalin yaitu hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dan daerah tingkat I maupun tingkat II. “Organ-organ supra-struktur politik lokal diatur secara terpusat dan seragam tanpa mengindahkan heterogenitas sistem politik yang telah eksis jauh sebelum terbentuknya konsep kebangsaan Indonesia itu sendiri” (Huda, 2007:67). Elit-elit lokal seperti Kepala Daerah hanya menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Pusat ke daerah untuk terus memproduksi legitimasi.

Hubungan Keuangan

Pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah sejak zaman kemerdekaan sampai akhir Orde Baru didasari oleh empat prinsip (Kuncoro, 2004:17 dalam Wignosoebroto, dkk, 2007: 228), yaitu:

- Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN

- Urusan yang merupakan tugas Pemda sendiri dalak rangka desentralisasi dibiayai dan atas beban APBD

- Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemda tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh Pemerintah Pusat atas beban atau oleh Pemda tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan

- Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah sumbangan (ganjaran dan subsidi)

Dalam UU nomor 5 Tahun 1974, keuangan daerah diatur dalam Bagian Ketigabelas tentang Keuangan Daerah dari pasal 55 hingga 64. Berdasarkan pasal 55 sumber pendapatan daerah terdiri atas 3 bagian yaitu (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi; hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil perusahaan daerah; dan lain-lain usaha daerah yang sah, (2) pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah meliputi; sumbangan dari pemerintah; dan sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan-undangan, (3) dan lain-lain pendapatan yang sah.

Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam undang-undang seperti amanat dari pasal 57, hingga UU nomor 25 Tahun 1999 diterbitkan tidak terlaksana. Sehingga, perimbangan keuangan pusat dan daerah di era Orde Baru masih berpegang teguh pada UU Nomor 32 Tahun 1956 dengan beberapa perubahan dalam pelaksanaannya.

Hubungan Pengawasan

Pengawasan Umum adalah suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan baik. Pengawasan Umum terhadap pemerintahan Daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah di daerah bersangkutan. Pengejawantahan dari kebijakan ini ialah dibentuknya Inspektorat Wilayah Daerah untuk melakukan pengawasan dan menjamin terlaksananya segala peraturan perundang-undangan, dibentuknya Inspektorat Jenderal Proyek-proyek Pembangunan untuk menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek dalam rangka program sektoral, proyek-proyek bantuan desa, dan proyek-proyek daerah, dibentuknya Inspektur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dari Departemen Keuangan untuk pengawasan di pusat dan daerah, dan didirikannya Badap Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain pengawasan umum, ada juga pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dibedakan menjadi dua macam yaitu: Pertama, pertimbangan atau pengawasan dijalankan sebelum pemerintah tingkat lebih rendah mengambil keputusan, sebagai contoh pernyataan tidak keberatan dari pemerintah tingkat lebih atas atas kebijakan yang akan ditetapkan. Kedua, pertimbangan atau pengawasan dilakukan setelah pemerintah tingkat lebih rendah mengambil keputusan, tetapi sebelum keputusan berlaku dan mempunyai akibat hukum sebagai contohnya yaitu pengesahan agar kebijakan yang diterapkan mempunyai unsur mengikat. Selanjutnya yaitu pengawasan represif. Pengawasan ini dilakukan setelah keputusan mempunyai akibat hukum baik dalam tugas otonomi maupun dalam tugas pembantuan. Peraturan daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan atau Peraturan Daerah tingkat atasnya ditangguhkan berlakunya atau dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila Gubernur Kepala Daerah tidak menjalankan haknya untuk menangguhkan atau membatalkan Peraturan Daerah Tingkat II dan atau Keputusan Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka penangguhannya dan atau pembatalannya dapat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri apabila bertentangan dengan kepentingan umum, ataupun peraturan yang berlaku di atasnya. Namun, Jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah peneguhan itu tidak disusul dengan keputusan pembatalannya, maka Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah itu memperoleh kembali kekuatan berlakunya.

Implikasi Yang Ditimbulkan

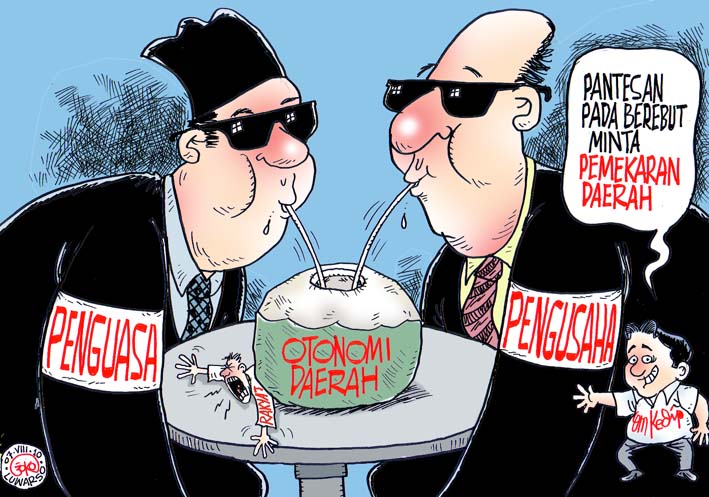

Implemetasi paradigma sentralistik itu di bidang politik dan pemerintahan telah melahirkan permasalahan yang sangat akut. Sebelum otonomi daerah diberikan secara penuh pada era reformasi, birokrasi pada tiap level pemerintahan daerah kental dengan istilah-istilah “penguasa tunggal”. Istilah ini, paling tidak, mengandung dua makna. Pertama, nuansa otoritarianisme memang diberi ruang untuk kepala daerah. Indikasi ini bisa dilihat pada ketidakberdayaan institusi kontrol, baik yang berasal dari DPRD, maupun kelompok-kelompok “oposisi” di luar institusi formal. Kedua, kepala daerah, baik tingkat I maupun tingkat II, lebih berperan sebagai wakil Pemerintah Pusat daripada Pemerintah Daerah itu sendiri. Artinya, penyerapan aspirasi masyarakat kurang dianggap penting. Petunjuk dari pusat, seperti istilah petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, lebih diutamakan dan melekat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan pilot project desentralisasi. Ia dimaksudkan untuk menitikberatkan otonomi pada daerah tingkat kabupaten/kotamadya. Namun demikian, pelaksanaannya tersendat-sendat, lamban, bahkan dalam beberapa hal mengalami dampak kemunduran. Dalam pelaksanaannya, daerah otonom sekaligus dijadikan daerah administrasi. Konsekuensi pembauran terhadap sistem ini adalah pimpinan Pemerintahan Daerah sekaligus menjadi Kepala Wilayah. Kedudukan Kepala Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Peran kepala daerah sebagai alat kontrol pusat menjadi lebih dominan dibanding kedudukannya sebagai Kepala Daerah.

Selama masa Orde Baru, hampir seluruh aspirasi dari daerah tidak mendapatkan respon yang memadai dari pusat. Pembangunan di daerah lebih banyak ditentukan idenya dari Pusat dengan program Pelita, dan daerah “wajib” melaksanakannya. Hubungan kewenangan antara pusat dan daerah selayaknya hubungan antara atasan dan bawahan, pun demikian dengan pemberdayaan pusat kepada daerah yang hampir tidak terlihat. DPRD mandul dan tidak berhak menentukan Kepala Daerah, mereka hanya bisa merekomendasikan nama bakal calon, namun, penetapan kembali diserahkan kepada Presiden yang memiliki hak prerogatifnya.

Dampak dari kebijakan sentralistis tersebut, daerah menjadi miskin inisiatif atau bisa dibilang mandul karena serba menunggu intruksi dari pemerintah. Daerah-daerah sesungguhnya tidak puas dengan kebijakan semacam ini, namun apa daya, pendekatan represif dari pemerintah Orde Baru menutup celah kritik dari daerah tersebut (Juwaini, 2015:41). Pada akhirnya, ketika legitmasi Orde Baru mengalami krisis gerakan dari daerah-daerah mulai muncul kepermukaan, bukan hanya menuntut adanya otonomi khusus akibat dampak penyeragaman urursan dari tiap daerah, akan tetapi, tuntutan pembebasan diri/kemerdekaan dari daerah seperti Aceh, Papua, Timor Timur kembali mencuat ke permukaan.

Penutup

Manajemen politik lokal di era Orde Baru ini menjadi gagal ketika sumber kekuatan pemerintahan pusat untuk mengendalikan daerah semakin langka. Krisis Ekonomi di awal tahun 90-an membuat daya beli pusat untuk memperoleh dukungan di daerah menjadi turun drastis. Dilain sisi, penggunaan represi yang dilakukan militer secara berlebihan telah mencoreng nama baik HAM yang mulai dirajut dunia Internasional. Beberapa daerah mulai melakukan protes seperti di Papua, Aceh, dan daerah lainnya di akhir tahun 90-an. Fenomena ini membawa implikasi yang besar bagi Pemerintahan Soeharto yang tidak mempunyai pilihan lain selain mundur dari tahta kepemimpinan dan “memberikannya” kepada pemimpin yang berani memperkenalkan asas “desentralisasi sepenuh hati”. Hingga kini, perbincangan mengenai peraturan yang sesuai untuk mengatur daerah otonom terus saja digulirkan. Perbaikan mengenai aturan perundangan-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhannya menjadi bahan studi yang menarik bagi keberlanjutan politik desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Hidayat, S. (2005). 25 tahun Desentralisasi dan Otonomi Daerah Orde Baru. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan lndonesia.

Juwaini, J. (2015). Otonomi Sepenuh Hati. Jakarta: Darussalam Publishing.

Kaho, J. R., Bayo, L. N., Parlindungan, U., & Jamson, U. N. E. (2012). Analisis hubungan Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia. Center for Politics and Government (PolGov), Fisipol UGM.

Ni’matul Huda. (2007). Pengawasan pusat terhadap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. FH UII Press.

Wignosoebroto, S. (2007). Pasang surut otonomi daerah: sketsa perjalanan 100 tahun. Diterbitkan oleh Institute for Local Development [dan] Yayasan Tifa.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

[1] Yang menjadi urusan Daerah Tingkat 1 yaitu Urusan Pertanian Rakyat, Peternakan/Kehewanan, Perikanan Darat, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perindustrian Kecil, Kehutanan, Perikanan Laut, Karet Rakyat, Bimbingan dan Perbaikan Sosial, Perumahan Rakyat, Kesejahteraan Buruh, Lalu Lintas dan Angkatan Jalan Raya, Pemerintahan Umum, Perusahaan/Proyek Negara, Perkebunan Besar, Dan Urusan Pariwisata

-ANA

Pict From: http://4.bp.blogspot.com/-H1wW4F5DuDs/UbrvfT2uuRI/AAAAAAAABFE/tMHYPNrYnnI/s1600/karikatur-otonomi-daerah1.jpg